大腿骨頚部骨折・転子部骨折後は、

荷重時痛や

筋力低下、

廃用により、

身体機能が低下します。

そのため、

退院時の身体機能を予測し、

適切な家屋環境を提案することは、

理学療法士の役割の一つです。

よく用いられている身体機能の評価方法は、

Barthel Index、

Functional Independence Measure(FIM)

Manual Muscle Test(MMT)、

歩行速度、

Harris Hip Score、

日本整形外科学会股関節疾患評価質問票(JHEQ)、

Oxford Hip Score(OHS)、

などがあります。

これらは、

臨床において十分活用されていますが、

質問項目が多いこと等により、

測定に時間がかかります。

そのため、

Ability for Basic Movement Scale-2(ABMS-2)を用いて、

大腿骨頚部骨折・転子部骨折の

回復期リハ病棟退院時の歩行能力の予測を研究したグループがあります。

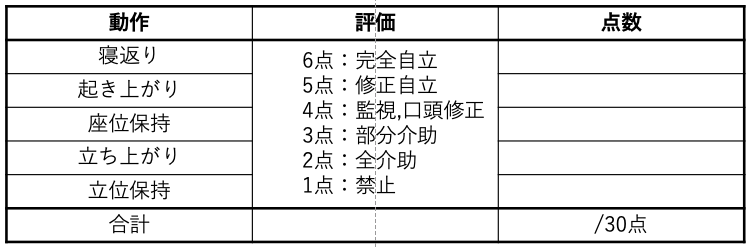

ABMS-2は、

主に

急性期症例(脳血管疾患、外科疾患等)によく用いられ、

離床能力の評価に用いられています。

、

基本的動作能力のみを評価する評価方法のため、

評価時に特別な道具はいりません。

そのため、

ベッドサイドにおいて短時間で評価ができます(下表)。

退院時の歩行能力の話に戻りましょう。

退院時の歩行能力が、

Functional Ambulation Category(FAC:詳しくは文末)の4と5に分類された患者さんを

歩行能力「自立」とすると、

入院時のABMS-2のカットオフ値は、

「24.5点」です。

つまり、

回復期リハ病棟入院時における、

ABMS-2の点が24.5点以上であれば、

退院時の歩行が自立となるということです。

(まぁまぁ高得点取らないと、退院時自立できないですね。。。)

活用の仕方としては、

①患者さん回復期リハ病棟に転棟もしくは入院

②ベッドサイドでABMS-2の評価

③初回カンファレンスにて

「ABMS-2が〇〇点だから退院後の歩行能力は△△、家屋環境の改修は□□□。。。」

って使えると、

エビデンスを元にカンファレンスで発言できステキではないでしょうか。

回復期リハ病棟において、

大腿骨頚部骨折・転子部骨折症例の

歩行機能の予後を早期に予測することは、

最適なリハビリテーション計画を立て、

適切な退院の準備をする上で非常に有益です。

ABMS IIスコアは、

シンプルで便利な方法です。

大腿骨頚部骨折・転子部骨折症例の

回復期リハ病棟からの

退院時の歩行能力の予測に用いてみてはいかがでしょうか。

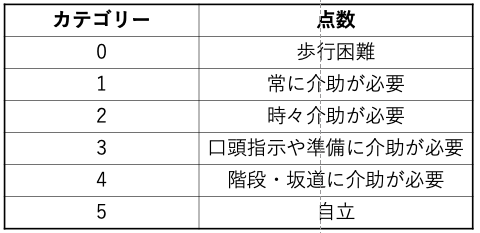

※Functional Ambulation Category

英語を日本語に訳しています。英語版は各自確認してください。