肩関節周囲炎は、「凍結肩」「五十肩」とも呼ばれ、

肩甲上腕関節の関節包が徐々に厚くなり、

伸張性・柔軟性が失われる状態です。

肩関節周囲炎の根本的な原因は不明ですが、

非利き手と女性の方が罹患率が高い傾向があると言われています。

また、

40〜70歳に多くみられ、

人口の2〜3%がこの病状に罹患していると推定されています。

肩関節周囲炎は、

主に一次性と二次性のふたつに分けられます。

一次性の五十肩は、

原発性と特発性の2つのタイプに分類されます。

次に、

二次性の五十肩は、

全身性、内因性、外因性要因の3つに分けられ、

全身性は、真性糖尿病、甲状腺機能障害、副腎機能低下症 、

内因性は、回旋腱板病変、上腕二頭筋腱炎、石灰沈着性腱炎および肩鎖関節炎、

外因性は、心肺機能障害、頸椎椎間板疾患、脳卒中、パーキンソン病、上腕骨骨折が含まれます。

肩関節周囲炎の

症状の改善は、

2〜3年以内に自然に回復する可能性があるという報告もあれば、

7年もの間症状が続くという報告もあります。

また、

肩関節周囲炎の病期は4つに分けられ、

- 炎症期

- フリージング期(拘縮が強くなる期間)

- フローズン期(拘縮が続く期間)

- 解凍期(拘縮が改善していく期間)

に分けられます。

炎症期は、

約3か月間続くと言われ、

肩の運動の最終域にと安静時に鋭い急性の痛み、

および夜間通を訴えます。

フリージング期は、

3〜9か月続くと言われています。

主に夜間痛があり、

屈曲、外転、内旋および外旋の可動域制限が出現します。

フローズン期は、

9か月〜15か月続くと言われています。

依然として最終域の疼痛を訴え、

可動域制限も残存しています。

解凍期は、

肩関節の動きが徐々に改善することで、

痛みが軽減され、

可動域が改善してきます。

このような肩関節周囲炎ですが、

正確な治療方法はいまだに不明です。

ストレッチや関節可動域運動等の様々な

治療方法が文献で報告されていますが、

エビデンスはどうなっているのでしょうか。

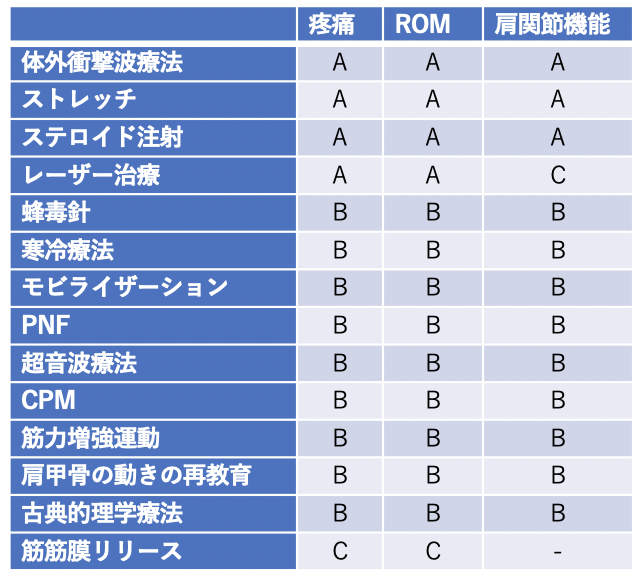

下の表を見てください。

肩関節周囲炎に対する治療の

疼痛、可動域、肩関節機能に対するエビデンスを表しています。

この中で、

効果的と思われるのは、

Grade Aがつけられている、

体外衝撃波療法

ストレッチex

コルチコステロイド注射

レーザー治療です。

ただ、

レーザー治療は肩関節機能の改善については、

Grade Cを示しています。

次に、

中等度効果的なのは、

蜂毒鍼治療

寒冷療法

モビライゼーション

PNF

超音波療法

CPM(Continuous passive motion)

筋力増強運動

肩甲骨の動きの再教育

従来の理学療法

です。

臨床において、

理学療法士が実施可能の方法は、

ストレッチex

寒冷療法

モビライゼーション

超音波療法

CPM(Continuous passive motion)

筋力増強運動

肩甲骨の動きの再教育

でしょうか。

これらの方法を、

運動学的に、解剖学的にどのように行うと効果的なのか、

それについては、

後日続報をアップしますので、

お待ちください。

コメント